「聆音」EchoCare超声基座大模型在港发布,CAIR新成果助推AI超声进入大模型时代

发表日期: 2025年9月17日

在人工智能技术快速发展的全球浪潮中,医疗健康领域正迈入智能化转型的关键阶段。作为临床诊断的重要手段,超声影像长期面临效率低下、诊断标准不统一以及AI模型精度不足等问题,亟需技术突破与产业协同。在此背景下,中国科学院香港创新研究院人工智能与机器人创新中心(CAIR)于9月17日在香港发布了其最新科研成果——「聆音」EchoCare超声大模型。

由左至右:刘宏斌研究员、罗杰波教授、黄鸿亮教授、孟高峰研究员

首创结构化对比自监督学习框架

罗杰波教授致辞

聆音察理,鉴貌辨色

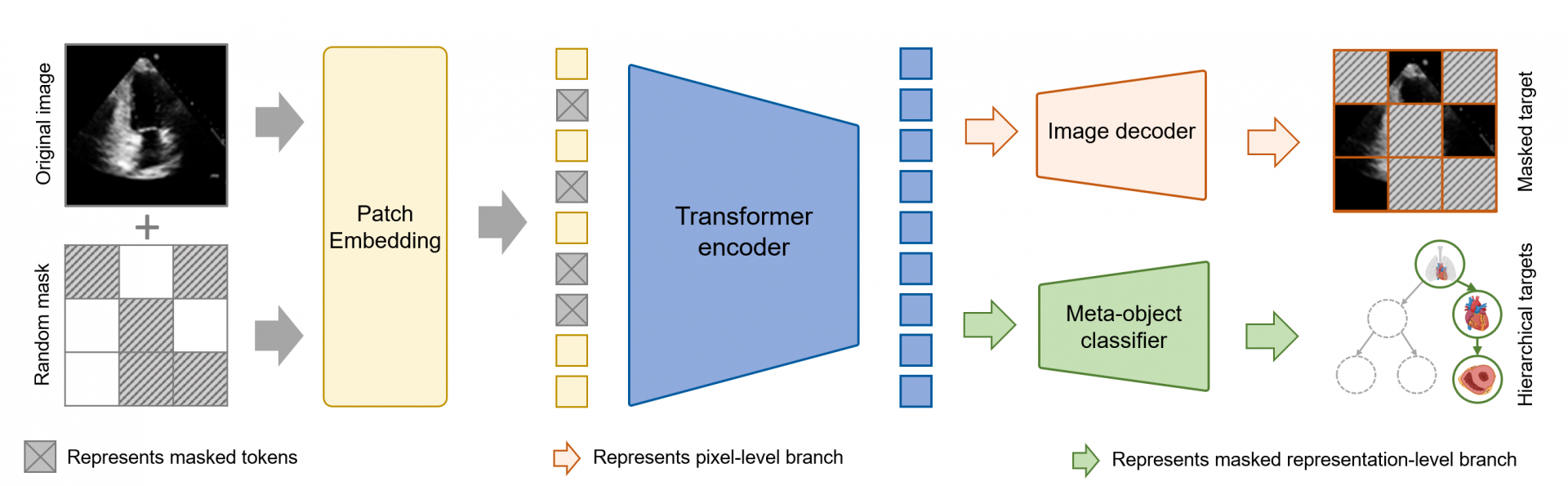

CAIR副主任孟高峰研究员在发布会上解释了“聆音”这一名称源于成语“聆音察理”,出自南朝刘勰的《文心雕龙·知音》,文中提到“操千曲而后晓声,观千剑而后识器”与超声大模型的研发理念高度契合。他补充介绍道,EchoCare创新性地采用了结构化对比自监督学习方法,无需大量数据标注即可实现特征学习与下游任务的解耦,实现超声领域先验知识内化以及跨任务知识迁移。

随后,孟高峰研究员展示了「聆音」EchoCare超声大模型的核心技术亮点、数据优势及应用成效。他进一步介绍了模型在山东大学齐鲁医院妇产科1556例卵巢肿瘤超声病例和中南大学湘雅医院1000余例甲状腺超声检查中的具体案例验证,其性能显著优于现有SOTA方法。

孟高峰研究员讲解超声大模型技术亮点

减负医生,造福患者,临床价值巨大

「聆音」EchoCare的标准化分析能力可有效降低重大疾病的漏诊与误诊率,显著提升临床诊断的效率与规范性,为基层医疗工作者提供强有力的技术支持。在案例分享环节,香港中文大学医学院黄鸿亮教授首先介绍了「聆音」EchoCare超声大模型在心脏超声主动脉瘤检测与分析方面的回顾性验证结果,并展望了该大模型与机器人技术结合后在临床中的潜在应用价值。在现场演示环节,他导入两段超声扫查视频,模型迅速捕捉并解析出视频中的关键医学信息,成功识别出异常病例,并自动生成了相应的超声报告供医生参考。

黄鸿亮教授展示超声大模型在心脏主动脉瘤筛查上的临床应用

各界观点:科技以人为本,AI深耕现实

在媒体问答环节,刘宏斌研究员、孟高峰研究员及黄鸿亮教授共同接受了凤凰卫视等媒体的提问,就EchoCare超声大模型的技术细节、临床应用前景及商业化路径等问题展开了深入交流。随后,媒体代表对特邀嘉宾进行了专访,并参观了CAIR打造的具身智能手术室平台,近距离体验了中心在AI医疗领域的最新成果。

黄鸿亮教授、刘宏斌研究员、孟高峰研究员接受媒体问答

中国科学院香港创新研究院人工智能与机器人创新中心开源发布的「聆音」EchoCare超声大模型,通过打破传统超声设备之间的兼容壁垒,激活多中心数据价值,为医疗机构提供了可复用的AI基础设施。这一成果不仅加速了超声AI规模化应用的落地,更为智能健康产业升级注入了持续的创新动能。